録音芸術というマジック

銭形平次の原作者であり、西洋音楽レコードのコレクターでもあった野村胡堂(ペンネーム:野村あらえびす)氏の名著作「名曲決定盤」(中公文庫刊)に、「レコードで聴くフーベルマンのヴァイオリンはパワフルで大きな音だが、実際その生演奏に接してみると繊細なむしろ小さな音の演奏家であった。」と、云うような事が書かれている。これはじつにレコードの本質を簡潔に表していると思う。演奏は同じでも、マイクの特性やセッティグ位置、録音機材、レコード盤素材などの違いで、レコードから聞えてくる演奏ニュアンスは大幅に変わってしまう。その誤差によって得をしている演奏家もいれば、損をしている演奏家もいるだろう。ありのままの演奏がレコードに刻印されているという事は、考えづらいという話だ。

しかし、今となってはどうにも判断のしようがない。だから敢えてそんな事は気にせず、78rpmレコードに録音されて、スピーカーから再生されてくる音だけを愉しむようにしている。

面白いのは、レコード会社によって音質のある程度傾向があり、リスナーとしても好き嫌いの別れる所だ。

私の好きな音は、アンビエンス(室内残響音)が少なく、音が近い事。そしてもちろんノイズが少ない事。アンビエンスが多いとペダルを踏み通したようになり、パッセージやペダルの効果など、ディテールが判別しづらいからだ。

全体的に好きな音質のレコード・レーベルとして挙げたいのは、

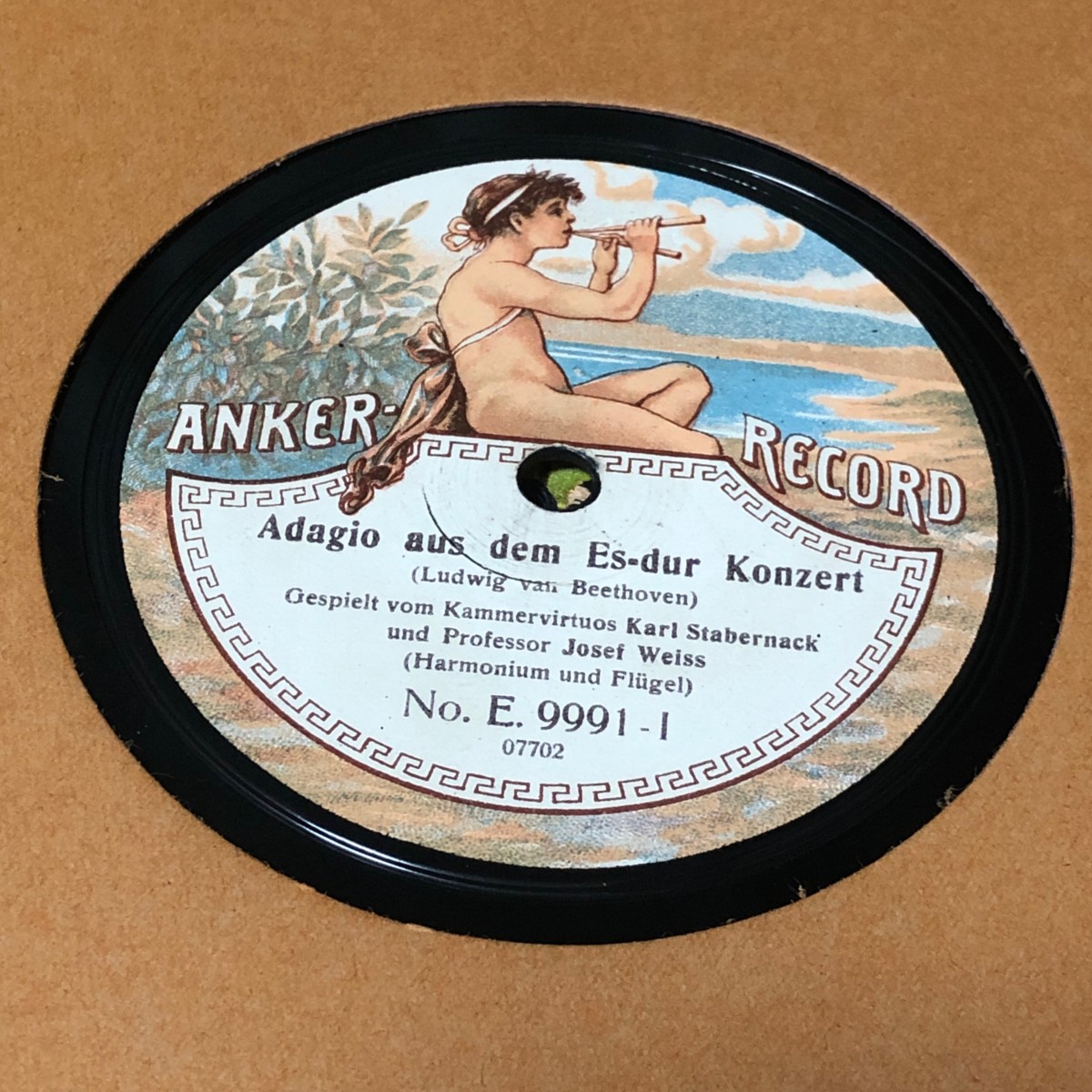

アコースティック録音に限り、英G&T、Odeon、伊FONOTIPIA、Favorite、独VOX、Victrola、英Homochord、独Parlophonなどで、独ANKERなどもリストの弟子の一人・Josef Weissのレコード等はこの範疇に入るが、Richard Rösslerの録音はスタジオやエンジニアが違うせいか、ノイズ成分が多くピアノの音も痩せ気味で鮮明ではない。

OdeonのRichard Epstein (1909年) は艶がありデッドなよい音だが、Herbert Fryerのほぼ同じ頃の珍しい録音は、少しアンビエントが多く不鮮明だ。

伊FONOTIPIAから発売されたピアノ・レコードは、アンリ・ヘルツの門下・Maria Roger-Miclos (1905/6年) だけだと思われるが、古い年代にも関わらず鮮明に聞き取る事ができる。

米Victrolaは1920年代のGuiomar NovaesやOlga Samaroffの録音は良いが、ショパン演奏の第一人者・Vladimir de Pachmann (1911/12年頃) のセッションはか細い音で鮮明ではない。逆にPachmannは1907年のG&T盤や、1909年のGramophone Monarch盤の方が断然鮮明な音だ。G&Tの初期フランス録音のひどさは有名で、ワウフラッターが激しく、ピッチが揺れる。Cecil Chaminade (1901年)、Edvard Grieg (1903年)、Louis Diemer (1903年)、Raoul Pugno (1903年)、Camile Saint-Saens (1904年) などの貴重な録音群が仏G&Tで行われているのは少し残念な事だ。しかしこれらは幸いなことに、現代のテクノロジーでピッチ修正が施されCDに復刻された。

英Homochordには日本ピアノ界の恩師でブゾーニの門下であるLeo Sirotaや、Francesco Berger (1834 – 1933)の愛弟子であるGertlude Mellerが1920年代頃に纏まった録音を残している。再評価の気風高まるSirotaのレコードは仏Danteより2枚組CDで復刻されているものの、ノイズのレストア作業でこもった音になってしまっている。しかし原盤で聴くかぎり良い音質の部類である。ノイズのレストレーションは問題の多い部分だと痛感する。

逆にあまり好きではない音のレコード・レーベルとしては、

同じくアコースティック録音では、英Edison Bell (Velvet Face & Winner) 、米英Columbia、独POLYDOR (Schallplatte Grammophon) 、米Brunswick、英仏HMVなど。

レシェティツキの門下である早逝の女流ピアニスト・Marie Novello は英Edison Bellに1918年頃から1920年代中頃まで盛んに録音を行ったが、残響とノイズが多く低音が不足気味で、年代の割には音色やフレーズが聞き取りづらい。ショパンやリストと親交のあったハレ卿やクリントヴォルトの弟子で、アントン・ルビンスタインやパッハマンからも教えを受けたFrederick Dawson (1918年) もVelvet Faceに録音を残しているが、音の傾向はすこぶる似ている。これらのレコードは針先とEQカーブを慎重にセッティングすることによって、ある程度まで鮮明さを取り戻すことが可能だ。

英Columbiaの水色レーベルは悪評が高く、Pachmann (1915/16年頃)、ショパンのエチュードを編曲したことでも有名な超絶技巧家・Leopold Godowsky (1915/16年頃)、アントン・ルビンステインの愛弟子・Josef Hofmann (1918年頃)、鍵盤のファウスト博士・Ferruccio Busoni (1922年)も、他のレーベルに録音していればもっと良い音だったに違いない。

独POLYDORは残響の多さでEdison Bellと双璧だ。ショパンの孫弟子・Raoul von Koczalskiはアコースティック、電気ともにPOLYDORへ録音を残しているが、アコースティック録音で聴くと、タッチが柔らかく聞え、電気録音よりも雰囲気がある。ただブゾーニ門下のMichael von Zadora (1920年頃) やダルベールの弟子・Walter Rehberg (1920年頃) の録音にも言えるが、実際よりも随分とエッジの無い音になっている事は確かだと思う。また、ホワイトノイズ系の雑音も多い。

米Brunswickの金色レーベルには、前出のHofmannやGodowsky (1920/21年) をはじめ、ベートーヴェン弾きとしても再評価が盛んなレシェティツキ門下・Elly Ney (1920年頃) の録音がある。全体的にアンビエンスは少ないが、低音が弱く痩せていて、ザラついた質感(ただし『Brunswick録音はかける機械との相性があって、Brunswick器ないしEMGですと驚くほど豊かな、タッチの伝わるようなサウンドになります。これはHMV器では味わえませんし電気プレイヤーにもないものであったと思います。』と、毛利眞人氏からコメントを頂きました)。

と、主観的な感想をとりとめもなく記したが、カートリッジの特性、針圧や針先の太さ、プリアンプのイコライザー設定などの再生環境によって、また大きく音質が変化するので、注意が必要だ。ただ、試聴が出来ない状態でSPレコードを購入するケースが多いので、なんらかの判断基準になれば幸いである。